茨满村日出,桥面反射出金光,2017

记忆地理学

程新皓

此文记载的是那些挥之不去的场景。它们在很久之前就已经与我相关:于某时进入脑海,于某时如种子般生根,如词语般萌发,被抛在不同的平面内变质,直到记忆将现实图绘为此。而当新的现实真正到来的时候,它又退却到晦暗不明的地带,只在意识消退的梦境中重新出现,占据丢失的领地,将新的建筑涂鸦和改造。

一、盘龙江

雨季开始前的盘龙江上游,2015

盘龙江是流经昆明的一条河。我小学时搬到昆明后,它便成为我认识这个城市的某个参照物。铁路,河流,环城北路,这些线条铺展开,而其它的内容则作为一个个点逐渐填补于其上。当时我总是好奇,盘龙江的上游是什么,它的源头在哪里。这种溯源的思索引我幻想起某种荒野,某种在城市之外的,社会之外的荒野,沉沉入暮。我渴望着这个源头。从六年级起,我便一次次的骑着自行车沿着河向上游去。当时城市不大,过了江岸小区就进入了郊区。公路间或被土路替代,而农田也开始出现。同时出现的还有收垃圾的小院,烧石灰的烤窑和水池,以及从北边长虫山脚下的工厂排放的废水。我记得在那些废水与江水的交汇处总是飘满了肚皮朝上的半死不活的鱼,也挤满了前来捞鱼的人。向上游去,两岸逐渐成为稻田。每到秋天收获时,稻谷便被平铺在道路中央,往来的车辆则充当了为稻谷脱粒的义工。

昆明城郊一带的盘龙江景观变化,2002/2017

昆明城郊一带的盘龙江景观变化,2002/2017

再往上游,就到了松华坝,昆明的水源地。在峡谷中,盘龙江被大坝抬起为平湖,而道路也在此和河道分岔开,弯弯绕绕往山上延伸而去。长久以来,这是我对盘龙江认知的最远处。我试图继续往上游骑行,却一直没有过结果——由于身体的局限,由于想象的魔力,源头似乎应该处在永恒的黑暗之中。

随着时间推移,小作坊和农田迅速消失了。大概05、06年的时候,盘龙江两岸就已经挤满了工地和建筑,再后来,村子也消失了,小区和公园填充了由此而来的空隙。城市和盘龙江便这样一直延伸到山间平原的尽头。在我2013年返回昆明,开始拍摄《对一条河流的命名》时,盘龙江几乎就是记忆中唯一的残留物,河道两岸已经被新的地点替代,无迹可寻,无据可凭。就连霖雨桥和龙川桥这样的古桥也被重新铺设了桥面,几乎无法认出它们曾经的样貌。我感觉自己面对着时间的遗骸,“陈火化为灰烬,灰烬化为泥土”,只在细微之处,只在河水的流淌中能看到些微记忆的影子。

而此时终于一直走到了盘龙江的源头,走到了曾经设想的城市之外。河中的每一座桥开始被图绘——还有每一道激流和浅滩,旱季和雨季,每一个河水流过的村落。我看到河水干涸而又重新丰盈,涨起又落下,然后在下一个雨季来临之时再次满溢。这种熟悉感使我开始迟钝,并且使记忆模糊,神秘褪色。那条一直在脑海中萦绕而反复勾勒的河流退向了更远处,退向了时间的深处。和水边逐年淤积的沙石一样,它成为了某种待发掘的地层。

牧羊河和冷水河的汇流处, 这是盘龙江开始被称为盘龙江的地方, 2015

满溢的盘龙江,2017

二、长虫山

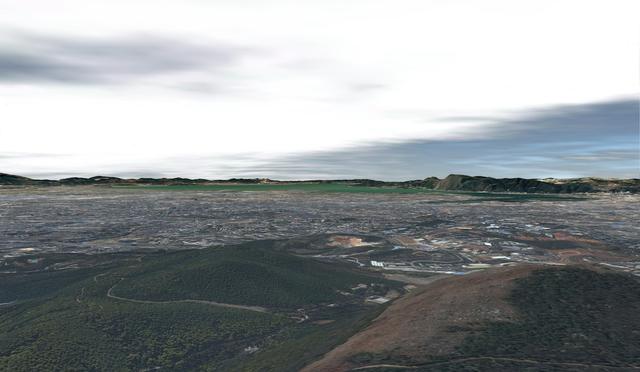

从长虫山顶看昆明,2017

长虫山是昆明北边的一座山。从昆明城的大部分地方往北看去,都能看到它奇异的脊。不同于其它的山,长虫山的顶部鲜少有树丛灌木,它裸露出白色的石灰岩体,参差一片,如长蛇之鳞,蜿蜒往北而去。长虫就是蛇,所以长虫山也被叫做蛇山。大观楼长联里“北走蜿蜒”,即长虫山之谓。而昆明的建城也和长虫山有关:城呈龟型,取龟蛇同寿之意。据说建城者曾埋下一方碑,上书“五百年前后,昆明胜江南”。从明朝建城至今,昆明大抵也五百年了吧。如今城墙早已被拆除,只剩下用城门命名的地点,剩下长虫山矗立北方。

从昆明城东遥望长虫山,2017

这种奇怪的山总会让人遐想,如同盘龙江的源头,我从小学时也一直在幻想着长虫山的山顶,大概这是某些精怪出没的地方吧,它作为熙攘人群的另一面而存在。然而,当时却一直没有机会接近长虫山。离它最近的一次是在长虫山西侧的妙高寺一带,从野地的小山包看过去,山鹰翱翔,长虫山庞大而沉默着,冷冷的白色让人生畏。

真正走上长虫山,已经是在读大学之后:此时卫星地图的出现已经让我能够找到上山的道路。道路一直修建至山脊线,而之后还有石板铺设的小路,使得风景被设定。然而所见却仍然动人:在荒石疏草间,整个昆明和远方的西山、滇池都在视线之内。沿着小道在山顶走一圈,仅需要小半个小时。

有了路,人就多了起来。逐渐地,长虫山不再在昆明之外。几乎每个晴朗的午后,都有各种装备齐整的人们结伴而来,从虚宁寺一带沿小路往山顶走,或骑车从较宽的土路绕行而上。此时我已回到昆明,于是便也常来。坐公交到山脚,花一个小时爬到山顶,然后坐在石头上看太阳从西边的山后落下。整个城市逐渐亮起,车灯的流动绘出二环,三环,还有其他的大路与小道。周围的石头上都是人,各自掏出手机拍照。山上山下的光线一起闪烁。

长虫山顶看昆明夜景,2017

记忆中的长虫山似乎远去了,山鹰和精怪都没有留下,留下的仅有那些熟悉到不能再熟悉的山径和土道。只是有一次,在一个雨后来到山顶,四下空旷静寂,不见人影。突然有野兔从我面前飞过,跃入草丛深处而消失不见。它的动作是如此之快,让我怀疑什么都没有发生。

三、茨满村

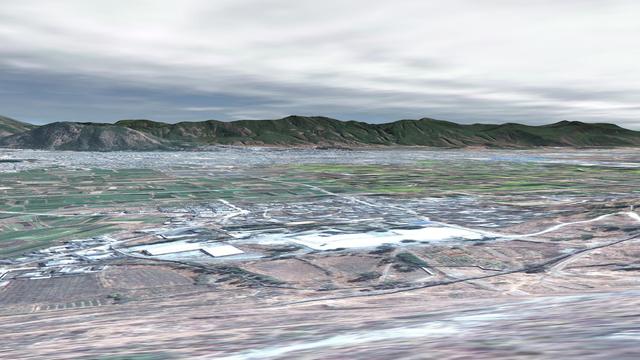

从黄山哨看茨满村和黄山特大桥,2017

茨满村坐落在丽江坝子的西边。从剑川到拉市,再进丽江,首先经过的大村就是茨满村。当年的马帮就从这里经过,翻过黄山哨,在茨满村歇脚。往来的客商使得商号和驿站出现,村落成为集镇。房前房后都是骡马的蹄声和嘶鸣,以及年年四月盛开的梨花。

我在2015年时第一次来到这里,而此时的茨满已经重新变为了村庄,或者说,变为了没有土地的村庄。在马帮和我之间,是贸易的衰落,是农田对土地的再次占领:战天斗地,向山要粮。同时进行的还有大炼钢铁,村后的林子就这样成为了工业的代价而被抹去。再后来,水泥厂和工人一起来了。水泥来自石灰岩,而黄山哨便就这样被解剖开,袒露在高原的烈日下风化。时间继续向前,文化的价值被发现,工业则成了有碍观瞻的东西。于是工厂被推倒,树木被重新种植,大地的伤口在星辰交替间被野草覆盖。人潮来了,公路来了。2012年时,一道巨大的高速路桥从天而降,在茨满村头上越过。从此隆隆车声与梨花相伴。

黄山特大桥修建前的茨满村,2010

然而,以上叙述接近于我的一厢情愿。我似乎急于将这个村庄放进某种结构里,仿佛历史在按照某种轨道推进,仿佛这样我就能理解它,同时获得某种往昔不再的乡愁感。事实上,这不是我看到的东西。我看到的只是各种当下的表面,而它们又被接下来的图像覆盖,复写,在遗忘中编织成一个个的结。我的叙述就是谎言,而谎言在叙述中开始变得真实。我会告诉你,我在一个火把节的晚上来到这里,我在河边摘下野果,并看着一群山羊在垃圾堆里觅食。我还会告诉你,我看到一条宠物狗死在了我的面前,它被在村落里飞驰而过的汽车压死,血溅三尺。我会继续说,在同一条街道上,插满鲜花的火把被点燃,青烟袅袅没入黑暗中。这些场景被我串起,形成了火把节的梦幻。这是星辰回转的日子,落下的星空将重新升起,进入下一个循环中。

我开始相信这些,相信这些并非来自于某种随机性。在第二年的火把节、第三年的火把节,我一再的回到这里,仿佛和星斗的循环进入了同样的轨道。我点燃同样的火把,爬上同样的山峰,看到同一片雨云洒下甘霖,把天空和湖面连接为一。太阳又一次升起,而公路大桥反射出太阳的金光,仿佛它自己和太阳一样,从亘古就存在于此。

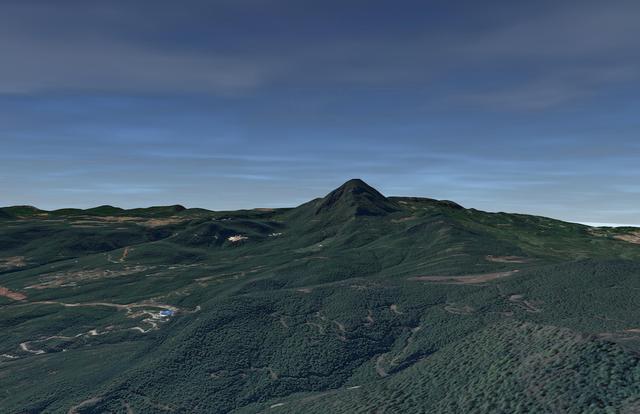

马鞍山上看拉市海,2017

马鞍山上看文笔峰,2017

马鞍山上看玉龙雪山和丽江坝子,2017

2017.9.6

未完待续...