编按:文章节选自维克多•I.斯托伊奇塔的《影子简史》(商务印书馆, 邢莉 傅丽莉 常宁生 译, 2013年)。在这段文字中,作者借罗马尼亚雕塑家布朗库西使用摄影对其雕塑作品再创作的思考,来谈及了一些对于本体和影子之间的关系。

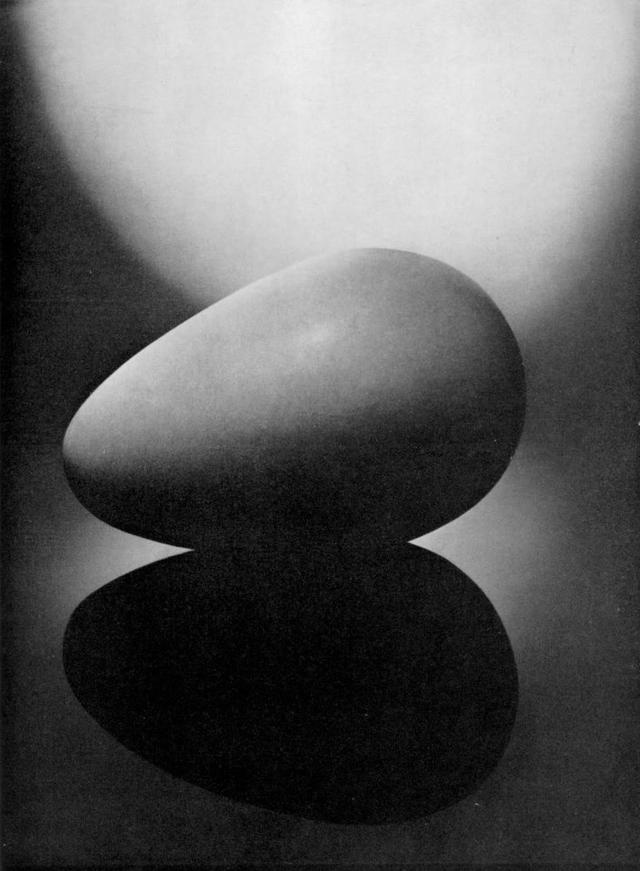

- 康斯坦丁·布朗库西, 雕塑《世界之初》的摄影, 约1920年

这是指布朗库西(Constantin Brancusi)在1921年左右为他的雕塑作品《世界之初》所拍的照片。然而,在分析它之前我们有必要简要地回顾这位雕塑家与机械复制手段相遭遇的背后的故事。我们知道,布朗库西把摄影看作其雕塑的便携式“副本”。它的功能是“展示”作品,这是一个并不容易的任务,但是这致使雕塑家去学习复制的技术秘密,以便他能变成它们的“展出者”。我们也知道布朗库西把摄影看作复制的一种形式和一种注解。而且,我们可以说,对于他,摄影是最卓越的注解,可以代替所有批评的论述:

批评的意义是什么?……为什么写作?为什么不简单地展示照片?

读到这儿,我们有必要越过这些陈词滥调(“面对批评时艺术家的沉默寡言”)。对于布朗库西来说,有一点变得很清晰:摄影是一种陈述,或者,更精确一点,是一种之后的陈述,假使他只接受亲自拍摄的作品照片的话。曼·雷(Man ray)在这一领域启蒙了布朗库西,他留给我们一篇有价值的史料,在这儿必须将其全文摘录下来:

我去拜访布朗库西,想给他拍张照片,为的是将它加入我的收藏。当我提出这个话题时,他皱起了眉头,说他不喜欢让别人给他拍照……然后,他给我看在纽约举行的布朗库西展览期间斯蒂格利茨寄给他的一张照片。这是布朗库西的一件大理石雕塑,光线和颜色都很完美。他告诉我说,尽管它是一张很美的摄影,但却没有真正体现出他的作品,只有他布朗库西可以做到这点。接着,他问我能不能帮他采购必要的设备,并且给他上几堂课。我说我非常愿意为他做这些。第二天我们就出去买了一架照相机和一副三脚架。我建议他雇用一个助手在暗房冲洗照片,但是连这些他都要亲自去做。所以,他在工作室的一角搭建了个暗房………我向他演示如何拍照片,在暗房中示范应该怎样冲洗照片。从此,他就独自工作,并且再也没有请教过我。不久,他给我看他拍的相片。它们被弄得很模糊,有的曝光过度,有的曝光不足,还有些被划伤并染上污渍。他说,你看,这就是我的作品看上去应该像的样子。也许他是对的——他的金色鸟儿之一被拍摄下来,阳光落在雕塑上面,光线如此充沛以至于它散发出一种气氛,使这件作品看上去仿佛就要爆炸似的。

头脑中有这些原则(它们无须解释,非常清楚),我们便可以更仔细地研究布朗库西对《世界之初》摄影的叙述。这件雕塑,一枚巨型的大理石蛋,躺在一个抛光的表面,并且被来自左上角的一束光线照亮。雕塑的背景反映出光源以一个很大的半环形的形式出现,覆盖了整个页面的上半部分。蛋本身一半在光线中,一半在阴影之中。页面的下部被一个全黑的映像所覆盖。很难确定这第二枚蛋到底是影子的投影,还是这件雕塑形式的特殊映像。很有可能两者都是。因此,由映像所产生的关于现实的阶段呈现出有点像古代柏拉图哲学的模糊性。

这件雕塑,其摄影版更是这样,揭示了布朗库西具有纯理论性的思维,偏好形而上学的反映。因此,这将使他接近同时代的画家如马列维奇。与马列维奇不同的是,布朗库西少了些启示性并且更加明确。他没有被终结的思想所烦扰,而是被创始的思想所困扰。布朗库西在作品名称中很明确地表明了这一点,他将作品的再现看作创世形而上学的一次创作,初始的象征形式——蛋——从光/影的冲突中神奇地显现。然而,这种冲突被几乎是几何学的明暗分割并描绘得如此之好,就像是“创造”这件雕塑的体积的真正力量,比完全的必要走得更远。正是反映分离的功能赋予摄影的论述以特征和不舒服的外观,同时也导致这种再现被质疑。

这种方法在布朗库西的其他摄影作品中也能找到,尽管不是那么模棱两可,例如表现《普罗米修斯》( Prometheus,1911)的照片。在这张照片中,透视法要简单得多:造物主——泰坦头部的基本形状被搁在一个正方形的底座上。光线从正上方一泻而下,在底座上面投下一个巨大的黑色斑块。所有的这一切都在整块的黑色背景下产生。作为从上帝那儿偷来的火的守护者和熄灯礼拜的囚犯,泰坦的象征形象通过简洁无瑕的象征过程而呈现。另一方面,在描绘作品《世界之初》的照片里,底座被移开了,以至于蛋的原始形状看上去像是漂浮在一个无限的空间里。与普罗米修斯的清晰的投影相比较,这枚蛋的影子(或者是映射)是一种反—空间的呈现。

- 康斯坦丁·布朗库西, 雕塑《普罗米修斯》的摄影, 1911年

如果我说在布朗库西的注解里,不是由蛋产生影子,而是影子——那个黑色的无实质的斑块——以一枚蛋的形状出现在实在的世界里,我想我不会错。这是一种对柏拉图主义的反向思维,在这种反转中,影子承担着典范的角色,大理石蛋则承担客体的角色。我们不应该忘记的是,所有的操作都来自布朗库西工作室一角的暗房,一个毫无疑问的象征性的姿态,然而,通过暗房使他的雕塑造像被看作与形状的创造相联系的第二次行为。这张照片不仅仅是一次拍摄,它是作品的一种原型的再创作,这件作品正是在形式中通过在其无限可能的复制品中自我复制来展现自我。

我们可能会非常纳闷,被曼·雷描写成“业余爱好者”的布朗库西,怎么能创作出如此老练的摄影叙述。可能这位雕塑家从他的第一位老师那儿比从摄影原理中——可能是些旋转和翻转——学的东西要多。虽然曼·雷从未声明,通过影子的投射来分离的方法——这对于《世界之初》是那么重要——属于他。1917-1918年他已经拍摄了一个搅蛋器及其影子的著名照片,题为《人》(Man)。后来当曼·雷描述这幅作品时,他强调在这张照片中“影子和真实的物体一样重要”。在摄影行为和它造成的图像带来的显而易见的馈赠中,曼·雷的实验对一种苦心经营的分离修辞来说是基础。布朗库西所做的是为我们提供分离修辞最重要的可能的一种发展,虽然不是唯一的发展。

- 曼·雷, 《人》, 1917-1918年, 银版印刷摄影

曼·雷在他的摄影映像中,重复了来自杜尚的冲动。社尚在几年前发明了现成品,他把现成品作为对传统中围绕着艺术品的“独特而不可重复的”气氛的反叛。杜尚所做的是不仅将物体(自行车轮子、小便器、瓶架等等)从其所归属的工业秩序中挪开,而且使其脱离它们的功能,通过用一件展品的伪一形态赋予它独特物体的伪一特性。但是,如果杜尚的“被发现的物体”被作为一种有意为之的模棱两可现象展示出来,既属于物体的世界又属于图像的世界,那么,日常生活中的一个物体的照片(在这里是搅蛋器),就如曼·雷所拍的照片,是一种新的能够恢复图像的权利的现象学简化的产物。这位摄影师所提出的重建不是模拟而是象征。因为,通过将无限的简化以一个独特的特征出现,它不反映真实,而是回到了物体内部本身:来自物体的重复的线条,物体形成了它的影子的副本,照片通过打开所有可能的再现的无限序列来复制每一样东西。

布朗库西的伟大创造在于能够将曼·雷的方法转化成一种作品中嵌套作品的视觉行为。雕刻的物体只能被看作独特的“被发现的物体”,是一个恶作剧的完美产物,一种原始的形式,其创作者是机缘本身。这就是之所以对很多评论家来说是一个谜的原因之一:在这里是杜尚对布朗库西无限的崇拜。他们的缘分在于他们是走到一起的两个极端。

通过对原始形式的摄影创作,布朗库西用一个拼合戏剧的外形,一个物体的影子发生巨变(一次灾难)的外形来重新叙述“世界之初”。这样,布朗库西将曼·雷的分离转化成更高和更具风险的事物:影子“不等于物体”,它比被置于典范位置的物体更为重要。与同时代的马列维奇不一样,布朗库西在处理这些倒转时非常肯定。马列维奇的黑色方块使外形的表面(绘画)无效;布朗库西的黑色的蛋,影子之蛋,产生了象征的形式(雕塑)。